|

将棋には難しい専門用語

がたくさん出て来ます。 しかし、世界で一番難解といわれる日本語を使いこなせる僕たちですから、 将棋用語くらいもらったチョロイ、ちょろちょろチョロ助ですよ! | |

|

指す(さす) 将棋をすることです。「将棋をする」「将棋を指す」「将棋を打つ」はすべて同じ意味です。 |

|

対局(たいきょく) 2人で向かい合って将棋を指すことです。 |

|

打つ(うつ) 駒を盤上に置くことです。 「飛車を打つ」などと言います。 (「飛車を指す」も同じ意味です) |

|

取る(とる) 将棋では相手の駒を取ることが出来ます。 自軍の駒を進めるとき、自分が行きたい場所に、敵の駒があったら邪魔ですよね。 そういう邪魔な敵の駒は取ってしまいましょう。 自分の駒と相手の駒が重なったら、相手の駒を取り、自分のものにすることが出来ます。 取った駒は将棋盤の右横に置いて、 相手から見えるようにしましょう。 取った駒は自分の「持ち駒」となって、 自分の手番のときに好きな場所に打つことが出来ます。 |

|

手駒(てごま) 持ち駒(もちごま) 敵から奪い取った駒のことです。 将棋では、敵の駒は取れば味方になります。 少年ジャンプ方式です。 |

|

詰める(つめる) もはやどう逃げても、命乞いしても、玉が完全に取られる状態になること。 将棋では相手の玉を取れば勝ちですが、 実際はそこまで行かず、 玉取りの一歩手前、「詰み」の状態になったときに、 詰まされた方が「負けました」と敗北宣言して終了します。 |

|

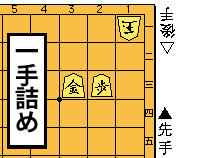

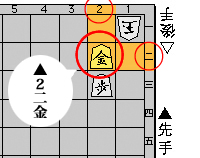

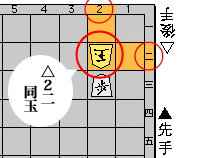

詰め将棋(つめしょうぎ) 玉を詰める手順を推理するゲームです。 ・連続して王手をかけ続けなければならない ・持ち駒は使い切らなくてはいけない というルールがあります。 先手(攻め側)の手順だけではなく、 後手(受け側)の手も予想しなくてはいけないので、 たいへん頭を使うゲームです。 |

|

王手(おうて) 「何もしなければ次の一手で王を取りますよ」という手のことです。 王手をかけられた方は、それを無視することは出来ず、 必ず防御しなくてはいけません。 (王を取られたらゲーム終了ですからね) |

|

▲2二金(せんて・にー・にー・きん) 将棋盤は9×9マスで、オセロのように四角い枠の中に駒を打ちます。 棋譜(=手順の記録)を書くときは、 9×9の右上隅を「1一」とし、 右から左に1〜9、上から下に一〜九と番号を振ります。 先手は▲、後手は△であらわし、 「▲2二金」と書いた場合は「せんて・にーにー・きん」と読み、 「先手番が、2二の場所に金を打ちましたよ」、という意味になります。 ちなみに▲は駒の形です。駒の形をした五角形のフォントがあればそっちを使います。 年俸アップとかダウンのあれとは関係ないです。 |

|

△同玉(ごて・どう・ぎょく) 「▲2二金」のあとに「△同玉」と書いたら、 「同じ場所(2二)に、後手の玉が動きました(そこにあった金は取られました)」 という意味になります。 (何を取った・取られたかは棋譜には書きません) ちなみにテレビ解説で棋譜を読み上げるとき、たとえば ▲2二歩→△同銀→▲同銀 という手順になったとき、解説の人が 「せんて、にーにーふ」「ごて、どうぎん」「せんて、おなじくぎん」 と、同じ「同銀」でも「どうぎん」「おなじくぎん」と読み方を変える場合があります。 騙されないようにしましょう。 |

|

投了(とうりょう) 野球では審判が「ゲーム・セット!」を宣告、 サッカーでは審判が終了の笛を吹き、 ラグビーではノーサイドのブザーを鳴らしますが、 将棋で「試合終了の宣言」は、 負けた方のプレーヤーが「負けました」と言って終わります。 これを「投了する」と言います。 |